FAQ: よくある質問

(a)早期治療でないとダメ?

自閉症の治療に早期治療が大切とよく言われますが、こどもの年齢との関係は?

…お子さんの年齢が進むと確かに経験が積み重なって脳の神経回路の中で固定された部分ばかりが使われてしまい(場合によってこだわりなどが強くなり)、軌道修正が難しくなるという部分はあります。ですが、サポートしてガイド役となるご両親のやり方次第です。

私の経験では20歳を過ぎた方でも対人関係発達支援法の取り組みでコミュニケーションが改善し社会に出ていけた例もあります。最新の脳科学研究からも脳は60歳を過ぎても、死ぬその瞬間まで変化し続けることがわかっています。その意味でも「臨界期」は存在しないと考えています。

(b)保険適用?:各種健康保険が適用できますか?

…医師の診察を受け、投薬などを受ける部分については適用できます。サウンドセラピー・対人関係発達支援プログラムについては医師の判断を受けて進めるものではないため、自費負担となります。

(c)横浜へ通えないとだめ?

コロナへの対応前からオンラインで全ての取り組みを進めているケースもあります。

(d)発達診断でグレーゾーンと言われた

1才半検診や3歳検診で診断はつかないがグレーゾーンとか、ただ様子を見ましょう、と言われることがあります。大切なのは診断がつくかつかないか、ではなく、どんな心配な特徴があるか、心配な遅れ気味のところをどう伸ばすような関わりをするか、です。また診断がつくとしても、もう定型発達が起こらないと決めてかかる必要はないと思います。

というのは、どこか「障害」というレッテルがずっと変わらない一生背負うものといったイメージが世の中にはあるようだからです。一方私が対人関係発達支援法コンサルテーションで関わったことのあるお子さんの多くは1〜2年の間に診断名がなくなりました(そういった研究データはもちろん北アメリカでもあり、このHPの他のページにも記載しています)。それは大きなニュースなはずなのに親御さんからすると知らないうちに当然のこととなるようでお知らせいただけなかったりすることもあります(笑)。

まずは変えよう、変えられるもの、と親が思えるかどうか(その前に現状を受け入れる、というハードルを越える必要はありますが)が分かれ目のように感じます。

具体的にはことばの遅れ、変化に弱い、社会性の問題(同年齢の友達に関心がない、遊ぼうとしないetc)、衝動性の問題(集中が持続できない、すぐ気が逸れる、親の知らぬ間に何かに気を取られてどこかへ行ってしまう、自分の思いを表現できないで友達を押したり叩いたりしてしまうetc.)、感情のコントロールの問題(かんしゃくがひどい)などの指摘例があります。これらは定型発達でたどるべき途中の過程のどこかがうまく行っていない結果として目立っているのであって、どこまで戻ってサポートすればよいか点検し、親の接し方を工夫して本人のペースで定型発達をたどるようガイドが可能です。

様子をみる、つまり就学前検査まで何も特別なことはしない、というのはもったいないことです。また、診断がつくかどうか、といった白か黒かにこだわるのも疑問に思います。というのは、診断基準にはまらないとしても依然として本人が周囲とうまくやっていけないとしたら心配なことに変わりはないのでは、と思うからです。

療育の専門家におまかせするというのも、もったいないことです。工夫次第で毎日の生活の中で親ができることがほとんどだからです。うまく時間を使えば、週一度どこかに連れていって何かしてもらうよりも、はるかに効果的なことが家庭では可能です。感覚統合のような作業療法領域の療育についても家庭で取り入れてできることは多くあります。

例えば生後12ヶ月、生後24ヶ月頃に本来たどるマイルストーン、発達課題、発達の節目となるものが、今目の前のお子さんにはクリアできているか、親が見通し、援助できるようコンサルタントはサポートしていきます。親のガイドを受け入れてこどもが親を見て考えたり試したりできるような関係作りの部分だけでなく、定型発達のたどる小さなステップが重なり、絡まり合って伸びていく詳細な過程をこどもがひとつずつクリアするようプログラムや宿題が働くシステムが対人関係発達支援法では働きます。

少なくとも言葉が遅れている、だから言葉を沢山かければよい、言葉が出るよう教えればよい、というのは短絡的な考え方かなと思います。その子が周囲をどんな世界として知覚し理解しどう受け取って自分の知識となるべく情報処理しているか、きちんと分析して親が引き受けて援助することは可能だと考えているからです。

また、診断がはっきりしない、けれど少しずつうまくいっていないことがあるからグレーゾーンと言われることが多いと思います。微妙なところだからこそ、お子さんの今の発達にぴったり合わせて「ここがうまくいっていないから今はこんな関わり方」と勧めると驚くほどお子さんが変化する例をたくさん経験しています。2014年から関わっている、東京都大田区わかばの家の外来訓練でもそうです。

(e)対人関係発達支援法の日本語の本は

自閉症/アスペルガー症候群 RDI「対人関係発達指導法」―対人関係のパズルを解く発達支援プログラム

自閉症・アスペルガー症候群のRDIアクティビティ【子ども編】

の2冊が日本語訳として出版されています。日本の自閉症治療をリードする専門家の先生方が訳してくださったのですが、訳語が難しかったり、アクティビティ中心だったりです。私がコンサルタントのトレーニングを開始した2006年には対人関係発達支援法はアクティビティ中心ではなく日常の生活の中でどんなことをどんな視点で一緒にやるか、という方向へシフトしていました。プログラムの内容や焦点もずいぶん変わっているので日本語訳を参考にすることはおすすめできません。対人関係発達支援法プログラム創始者のガットステイン博士がこれらはもう使わないでくれと明言しています。

My Baby Can Dance: Stories of Autism, Asperger's, and Success Through the Relationship Development Intervention Program

The RDI Book: Forging New Pathways for Autism, Asperger's and PDD with the Relationship Development Intervention Program

が、新しいプログラムの焦点やプログラムの適用例を紹介しています。英語やスペイン語他の言語で出版されていますが、日本語訳をご覧になりたいときはお知らせください。部分的にお送りします。

PYC子育てラボのウェブサイトへようこそ!

当セラピールームでは

以下のようなご相談を

①ご両親

②聴覚過敏(聴覚処理障害含むAPD/APD/Lid・触覚過敏などあり、もしかしたらグレーゾーン?と感じる思春期〜成人の方

③本来のエネルギー・やる気・集中力・あきらめない力(レジリエンス)が色々な治療をしてもどうしても回復できていない感じがする当事者、その保護者、成人の方

...例えば cPTSD, mTBI, 軽度外傷性脳損傷

からよく受けます。

<よく聞く心配ごとTOP6>

- 発達やことば・知的発達・学習障害

- コミュニケーション・社会性の問題 うまく関われない...

- 不安の強さ 切り替えが良くない, 新しい環境になじむのに時間がかかる

- 感覚過敏・偏食・消化器官の弱さ

- イライラやかんしゃく、多動、衝動性 イライラする、待つことができない...

- 睡眠の問題や疲れやすさ 入眠に時間がかかる、夢を見てうなされている、寝覚めが良くない、起きて動くエネルギーが出ない...

どんなことに悩んでいらっしゃいますか。よろしければ一度お話にいらしてみませんか?

アメリカでのトレーニングを取り入れ実践し、日本の心療内科で20年以上の経験を持つ臨床心理士が、最適なケアをご提案します。

当サイトのご案内

・発達障害・自閉症(自閉症スペクトラム症)について詳しく知りたい方:

・コミュニケーションが苦手な子供のために家庭で保護者ができることを知りたい方:

→「オンライン対人関係発達支援セミナー」▷2022年「コミ力©︎基礎セミナー」

・当ルームのサービスの流れや特長を知りたい方:

・当カウンセラーのプロフィールや考えを知りたい方:

・ Polyvagal 理論・Safe & Sound Protocollについて知りたい方:

→「Polyvagal理論とは」「SSP: Safe & Sound Protocol」

・バイオメディカル「身体がちゃんと機能するところから整えましょう!」に関心がある方:

PYCとりくみ2022

こんにちは。PYC子育てラボ、臨床心理士・公認心理師の菅原です。

いつもご利用いただき、ウェブサイト・ブログをご覧くださり、有難うございます。

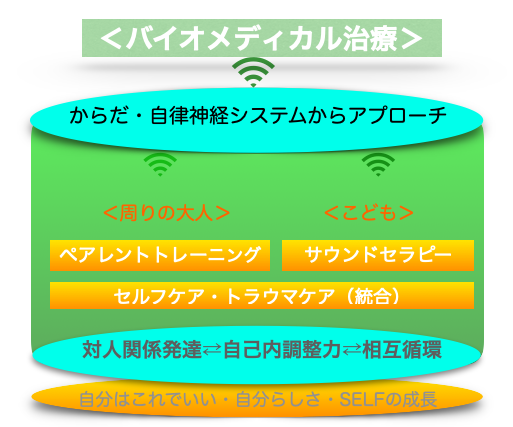

上記の図は、弊社の最新の取り組みの構造と目標をお知らせするものです。

例えば1月からバイオメディカル治療について、アメリカ自然治療医師のセミナーとコーチングに基づくサプリメント等の指導を取り入れて強化してきた結果、

「明らかに症状が改善」

「診断基準となる症状がなくなった」などの

嬉しい、驚くほどの結果が出てきています。長くてもまだ5ヶ月のうちに、なんです!

上の図の「からだ・自律神経システムからのアプローチ」とは

まず Safe & Sound Protocol™️

=Polyvagal Theory, 迷走神経複合体に関する理論に基づくセラピーのことです。

たとえば、これまでもSSP他のサウンドセラピーと感覚運動を試していただき

・お顔の表情や目の様子が変わり

・ドキドキして不安・パニックになることがなくなり

・相手のお口ではなくて目のあたりを見て

・人と関わろうとしたり遊ぼうという様子が増える

・言葉が増える

・友達に話しかけたり

などの変化や効果が1〜3ヶ月でうまれ、そこを基礎に更なる成長や変化が起こるのを

山ほど見てきました。

けれど、

どうやらその

Safe & Sound Protocol™️が安心・安全を身体や感覚のレベルで届ける時、

細胞危険信号(→細胞膜の柔軟性が失われる)も解除している、あるいはその解除を後押ししているようです。

バイオメディカル治療は時間がかかるもの、と聞いていたし、実際日本でできる範囲で取り組んできて、よくなってきているところはあるものの、これ以上は無理なのかなあ...3ヶ月から6ヶ月単位で取り組んできて、はや2年以上が経過しました。

クライアントのご家族の中でも、もちろん頭打ち?ちょっとどうなんだろうと思いながら栄養療法をやってきたけれど、これは?と勇気を出して新たな弊社のバイオメディカル治療を取り入れてくださったご家庭が次々と増え、そして次々と、

「びっくりしました、こんなにインパクトがあるとは」

「1ヶ月前とはもう別人のようなエネルギーと人との関わり」

とのコメントが届いています。

もう「遺伝子が複数原因としてあるから」

「脳の病気だから治らないものとして療育を受けて」とは

言ってほしくありません。

脳画像データ上でも4ヶ月後に異常がほぼ全て消滅したケースさえ出てきています。

診断に対して、疾病を治す

というよりも

感覚的な困りごと、身体の仕組みの不調をケアしてあげれば

言葉、対人関係・社会性に関わる症状は改善できる大きな可能性がある

と思います。

図のような構造で、この3−5ヶ月で起こったお子さんへの変化を

更なる進化・成長を応援していきます。

その一つ、<お子さんの対人発達分析+大人の接し方コーチング>=対人関係発達支援セミナー、

名前を「コミ力©︎セミナー」と改め

6月から行います。

もしよろしければこちらから、ご検討ください

PYC子育てラボ(発達支援セラピー・カウンセリング)@piccolo山下公園

〒231-0023

横浜市中区山下町28-2-311

You can choose 'English' from the menu.

WE can stick to what you hope for your child! He or she will definitely be able to see what they'd love to be along the way of growth and development. Ask about what we can do with parents for ASD, ADD, ADHD, SPD, Dyslexia, Dysgraphia, Hyperacusis or other problems when children learn to grow, confident in navigating in a dynamic world.

You can book an initial meeting on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 9:00 through 17:00. We accept referral from psychiatrists to offer 20 minutes’ free preliminary online meeting on Mondays & Fridays.

Yasuko Sugawara M. Ed.

Counseling Psychology

Safe & Sound Protocol™️ Provider & Unte-iLs Associate

AEDP Therapist

Certified Clinical Psychologist in Japan

PYC Child Development Laboratory

#311 28-2 Yamashita-cho Naka-Ward

Yokohama, Kanagawa

Japan 231-0023