iLs統合リスニングシステムとは

iLs: Integrated Listening Systems

iLsは「刺激することで脳は変化する」=脳の可塑性を基本にしています。自閉症スペクトラム障害・発達障害・学習の遅れ・多動・感覚処理障害・失読症・書字障害などに有効な療法です。2007年にロン・ミンソン博士他2名によって開発されました。すでに10年に渡って7000人以上の人が30か国でiLsプログラムを受け、その効果を認めています。日本では数か所で実践されています。

ミンソン博士がiLsを開発した経緯は「脳はいかに治癒をもたらすか」紀伊国屋書店出版の第8章「音の橋」に詳細が記されています。ぜひ一度読んでみてください。

ILS(フォーカスシステム)

フィルターのかかった音楽を使って優しく、特別な刺激を与え、脳の感覚処理を訓練しながら、脳神経回路を活性化します。神経回路の結び付きを強くし、新たな回路を作ります。写真はiLs Focus Systemの機材<気導+骨導>ヘッドホンとアンプ、iPodです。

症状に合わせてカスタマイズした音楽をiPodを介して聴きます。クラシック音楽が多く含まれていて、曲によってある特定の周波数を強調したり、フィルターをかけたりしています。その各々特定の周波数帯は脳の各部分の働きと相関関係があると考えられています。

【周波数帯と身体・感覚・行動・精神活動】

リスニングと同時に運動するため、プレイブック・バランスボード・(眼の動きのために使う)ひも付ボール・お手玉などが用意されています。ヘッドホンをつけ音楽を聞きながらキットを使って体を動かします。「できる!」感覚を持ち、次の少し難しい動きに挑戦するよう組み立てます。

一番大切なのは、楽しんで取り組めること。飽きたり、疲れてしまう前に次の活動に移ります。日常から楽しんでできている運動があれば、セッション中も自宅でも組み入れて行います。

【<リスニング+感覚運動>が8つ以上の領域の感覚処理を統合する】

【骨導の例】

リスニングと並行必須のセラピー:ヴォイスプロ Voice-Pro

VoiceProは多彩な聴覚処理のスキルを改善させるために用意されたiLs特有の機器です。二つのヘッドホンにマイクが装着され、クライアントとトレーナーが双方向に会話ができるようになっています。

・英語圏のプログラムとしては、iPodに子供あそび歌、発音がむずかしい音声などが収録されており、会話と同時に聞けるようになっています。通常、リスニングプログラムの進みに合わせ、13-20セッション頃から並行して行います。

・日本語のボイスプロセッションでは、Safe & Sound Protocol, Coreを聴き終えて人の声の範囲の聴覚処理が整うのを確認しながら、「聞こえー(脳の処理)ー声に出す」プロセスを左右のバランスを変化させ、骨導を調整しながら、その場で調整します。

「最初はよく聞こえなかったのに、だんだん聞こえるようになり、自分で声が出せるようになったのがわかった!」

という方は、お子さんから大人までたくさんいらっしゃいます。

言葉の元は音ではなく「意志を伝え合うこと」コミュニケーションが全ての根っこです。また、聴こえない音は出せない、という定説は事実です。ぜひ骨導で「よりよく聴く」ことがどう発語、音を変えていくか体験してほしいものです。

さらに、いろいろな音の中で自分が聴きたい音に注意を向けられる、他の邪魔な音を遮断する中耳の筋肉を鍛えるために、背景音を流しながらトレーナーとの取り組みに集中する、といったトレーニングも可能です。

ボトムアップで脳を調律する

長い間、子どもの精神疾患の多くは「高次の」能力に影響をおよぼすので、治療は大脳皮質をターゲットに取り組んでいました。しかしその効果が大きかったわけではありません。すべての高度な思考能力は、皮質でのみ作用すると考えられ、複雑な思考活動をおこえない人は、必ず皮質に障害があるとみなされていました。しかし皮質と皮質下 (Subcortical Area)

は全体として共に機能し、皮質下の改善、成長は皮質の改善・成長にもつながることが、サウンドセラピーによって、証明されつつあります。

iLs の創始者のミンソン博士は自身が精神科医でありながら、自分がもっとも助けたい人(失読症, 抑うつ症の娘)を助けられないことに苦しみました。しかし、Tomatis の弟子の Paul Madaule の講演をきっかけに、サウンドセラピーを受け回復しました。これを機にリスニングプログラムの研修、研究、開発を進め、Paul のLiFT に類似する携帯式の装置を開発しました。これにより、視覚・運動・前庭系の訓練をリスニングに統合し、複数の感覚系からの入力を同時に処理させて脳をさらに刺激し、鍛練できるiLsを完成させました。

学ぶ前に身体の構造化を!

身体の構造化と脳の構造化による学びのトライアングル

<身体の構造化>と<脳の構造化>の支えがあって初めて行動・感情の統制や学びという成長が可能です。

身体・脳の構造化が確立されたうえで、学び・行動・感情の統制とむかっていきます。

学びのピラミッド

7つの感覚(触覚・前庭覚(*1)・空間感覚(*2)・嗅覚・視覚・聴覚・味覚)が基底にあり、学びの高次の感覚が最上位にあることを示しています。

これは最上位の認知・学習の問題がある場合、まず基礎となる7つの感覚がきちんと発達しない限り、上位の認知機能は正常に発達しないことを示しています。この認知機能をターゲットに訓練することは、砂上に楼閣を築くようなものです。

*1 刺激をどれだけ脳に到達させるか決めるフィルターの役割、覚醒水準の調整、姿勢のコントロール、バランス反応、筋緊張の調整、眼球運動のコントロールなどの役割です。

*2 専門用語では「固有受容覚」です。自分の関節や筋肉がどうなっているか、目で見なくてもわかる、ということです。筋から脳へフィードバックする役割、身体の深部感覚に関わる機能を果たしています。

ADD/ADHDと脳の研究

iLsの考え方の基本となっているのは、大脳皮質下を対象として脳の組織をボトムアップで改善することです。皮質下領域に障害があり、入力される感覚刺激を処理できない人は聴覚皮質が明確な信号を受け取ることができません。皮質下に機能の低下した組織が存在すると皮質のあらゆる資源を動員してその組織の機能を代行しなければなりません。 従来、脳科学者の多くは注意の働きを「高次の皮質の機能」としてとらえていました。つまり脳の一番外側の薄い層で処理されると考えていました。特に前頭葉がその役割を果たすと信じられていました。

しかし、iLsの創設者のミンソン博士は皮質下領域を刺激することで、注意力の問題を改善することを解明しました。サウンドセラピーでは耳からの刺激をとりわけ運動と結びつけることで、皮質下領域(小脳・大脳基底核・網様賦活系)に最初に刺激を加えることができ、注意力の問題を矯正します。

耳と迷走神経、自律神経

これは耳の神経分布図です(iLs阿久比センター道脇さん提供)。この小さな器官に多くの神経が関わっていることが分かります。外耳道と鼓膜には迷走神経が分布し、サウンドセラピーは感覚性迷走神経を刺激することになります。迷走神経には多数の分枝があり、副交感神経系を活性化し、落ち着かせるます。中耳には二つの筋肉があり、突然の大きな音から耳を守ってくれる働きがあります。またそれらは特定の音に焦点を絞ってノイズを排除する、いわばズームレンズのような働きもします。これらの筋肉が弱くて充分に機能していないとノイズを過剰に受け取り、高周波の音声を充分受け取れなくなります。サウンドセラピーは音楽を聞くことで、私達がダンベルの上げ下げで腕の筋力をつけるように、緊張させたり、緩めたりして、同じように中耳の筋肉を鍛えることになります。

PYC子育てラボのウェブサイトへようこそ!

当セラピールームでは

以下のようなご相談を

①ご両親

②聴覚過敏(聴覚処理障害含むAPD/APD/Lid・触覚過敏などあり、もしかしたらグレーゾーン?と感じる思春期〜成人の方

③本来のエネルギー・やる気・集中力・あきらめない力(レジリエンス)が色々な治療をしてもどうしても回復できていない感じがする当事者、その保護者、成人の方

...例えば cPTSD, mTBI, 軽度外傷性脳損傷

からよく受けます。

<よく聞く心配ごとTOP6>

- 発達やことば・知的発達・学習障害

- コミュニケーション・社会性の問題 うまく関われない...

- 不安の強さ 切り替えが良くない, 新しい環境になじむのに時間がかかる

- 感覚過敏・偏食・消化器官の弱さ

- イライラやかんしゃく、多動、衝動性 イライラする、待つことができない...

- 睡眠の問題や疲れやすさ 入眠に時間がかかる、夢を見てうなされている、寝覚めが良くない、起きて動くエネルギーが出ない...

どんなことに悩んでいらっしゃいますか。よろしければ一度お話にいらしてみませんか?

アメリカでのトレーニングを取り入れ実践し、日本の心療内科で20年以上の経験を持つ臨床心理士が、最適なケアをご提案します。

当サイトのご案内

・発達障害・自閉症(自閉症スペクトラム症)について詳しく知りたい方:

・コミュニケーションが苦手な子供のために家庭で保護者ができることを知りたい方:

→「オンライン対人関係発達支援セミナー」▷2022年「コミ力©︎基礎セミナー」

・当ルームのサービスの流れや特長を知りたい方:

・当カウンセラーのプロフィールや考えを知りたい方:

・ Polyvagal 理論・Safe & Sound Protocollについて知りたい方:

→「Polyvagal理論とは」「SSP: Safe & Sound Protocol」

・バイオメディカル「身体がちゃんと機能するところから整えましょう!」に関心がある方:

PYCとりくみ2022

こんにちは。PYC子育てラボ、臨床心理士・公認心理師の菅原です。

いつもご利用いただき、ウェブサイト・ブログをご覧くださり、有難うございます。

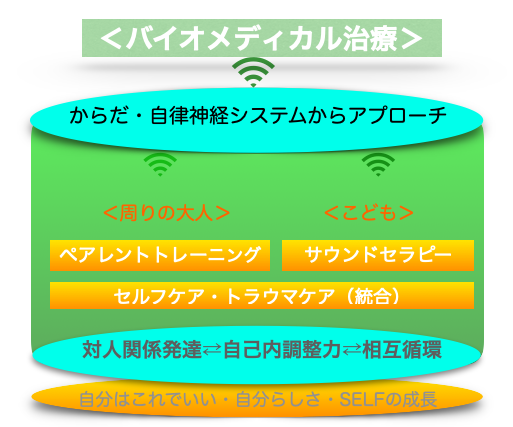

上記の図は、弊社の最新の取り組みの構造と目標をお知らせするものです。

例えば1月からバイオメディカル治療について、アメリカ自然治療医師のセミナーとコーチングに基づくサプリメント等の指導を取り入れて強化してきた結果、

「明らかに症状が改善」

「診断基準となる症状がなくなった」などの

嬉しい、驚くほどの結果が出てきています。長くてもまだ5ヶ月のうちに、なんです!

上の図の「からだ・自律神経システムからのアプローチ」とは

まず Safe & Sound Protocol™️

=Polyvagal Theory, 迷走神経複合体に関する理論に基づくセラピーのことです。

たとえば、これまでもSSP他のサウンドセラピーと感覚運動を試していただき

・お顔の表情や目の様子が変わり

・ドキドキして不安・パニックになることがなくなり

・相手のお口ではなくて目のあたりを見て

・人と関わろうとしたり遊ぼうという様子が増える

・言葉が増える

・友達に話しかけたり

などの変化や効果が1〜3ヶ月でうまれ、そこを基礎に更なる成長や変化が起こるのを

山ほど見てきました。

けれど、

どうやらその

Safe & Sound Protocol™️が安心・安全を身体や感覚のレベルで届ける時、

細胞危険信号(→細胞膜の柔軟性が失われる)も解除している、あるいはその解除を後押ししているようです。

バイオメディカル治療は時間がかかるもの、と聞いていたし、実際日本でできる範囲で取り組んできて、よくなってきているところはあるものの、これ以上は無理なのかなあ...3ヶ月から6ヶ月単位で取り組んできて、はや2年以上が経過しました。

クライアントのご家族の中でも、もちろん頭打ち?ちょっとどうなんだろうと思いながら栄養療法をやってきたけれど、これは?と勇気を出して新たな弊社のバイオメディカル治療を取り入れてくださったご家庭が次々と増え、そして次々と、

「びっくりしました、こんなにインパクトがあるとは」

「1ヶ月前とはもう別人のようなエネルギーと人との関わり」

とのコメントが届いています。

もう「遺伝子が複数原因としてあるから」

「脳の病気だから治らないものとして療育を受けて」とは

言ってほしくありません。

脳画像データ上でも4ヶ月後に異常がほぼ全て消滅したケースさえ出てきています。

診断に対して、疾病を治す

というよりも

感覚的な困りごと、身体の仕組みの不調をケアしてあげれば

言葉、対人関係・社会性に関わる症状は改善できる大きな可能性がある

と思います。

図のような構造で、この3−5ヶ月で起こったお子さんへの変化を

更なる進化・成長を応援していきます。

その一つ、<お子さんの対人発達分析+大人の接し方コーチング>=対人関係発達支援セミナー、

名前を「コミ力©︎セミナー」と改め

6月から行います。

もしよろしければこちらから、ご検討ください

PYC子育てラボ(発達支援セラピー・カウンセリング)@piccolo山下公園

〒231-0023

横浜市中区山下町28-2-311

You can choose 'English' from the menu.

WE can stick to what you hope for your child! He or she will definitely be able to see what they'd love to be along the way of growth and development. Ask about what we can do with parents for ASD, ADD, ADHD, SPD, Dyslexia, Dysgraphia, Hyperacusis or other problems when children learn to grow, confident in navigating in a dynamic world.

You can book an initial meeting on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 9:00 through 17:00. We accept referral from psychiatrists to offer 20 minutes’ free preliminary online meeting on Mondays & Fridays.

Yasuko Sugawara M. Ed.

Counseling Psychology

Safe & Sound Protocol™️ Provider & Unte-iLs Associate

AEDP Therapist

Certified Clinical Psychologist in Japan

PYC Child Development Laboratory

#311 28-2 Yamashita-cho Naka-Ward

Yokohama, Kanagawa

Japan 231-0023