自閉症とは

この20年いろいろなお子さんや大人の方の、いわゆる「発達障害」「自閉症」の治療に関わるうちに「こんなによくなる」という経験が積み重なり、一方で世の中の自閉症の診断や見方が大きく変わってきた流れを感じています。

この記事では、いわゆる自閉症とはどういうことなのか、ご説明するために3つのポイントに沿いお話しします。

- 自閉症自体、近年判断の基準が大きく変わっている

- 脳の障害という見方から神経の問題という見方に変わったのは大きな変化

- 神経発達の問題をどう良くしていくのがいいのだろう

ちょっと古い自閉症の定義

この20年間、自閉症、自閉症スペクトラム障害、自閉スペクトラム症、広汎性発達障害、アスペルガー症候群、高機能自閉症、などいろいろな呼称とその診断基準が入れ替わりました。

しばらく前までは、判断の基準の例はたとえば、

|

でした。

これは、3つとも何か身体の中でうまくいっていないことがある結果として現れている「症状」のようなものだと仮に考えます。以前はこの症状の起こる原因が「脳の障害」脳のどこかに不全があるから仕方がないのだ、という見方でした。

ところが「脳の障害説」はくつがえり、神経発達の問題だという見方に変わります。

新しい自閉症の定義では

明確に変わったのはDSM-Vという国際的な診断基準でした。

診断基準の1つ目の視点は

「コミュニケーション」

2つめが

「繰り返す行動」「こだわり」「執着」「感覚について過敏や鈍さ、他の異常」

の中から2つ以上当てはまるか、

に変わっています。

そして「コミュニケーション」がうまく行っていない様子をいくつか例をあげて説明しています。

・感情の共有

・非言語コミュニケーション(顔の表情、音調、ジェスチャー...)

・相手の視点の想像

・相手への興味...

そうです、コミュニケーションの様子が第一の見極めに必要とし、症状の表れ方を2番目に格下げしているのです。

コミュニケーションの様子については、自閉症的なコミュニケーションの特徴が以前の診断基準と違って具体的に書かれているのですが、大事なところなので別のところで詳述します。だからどうしたらいいか、というところは、このウェブサイトの別のページにも記載しています。

そして、神経発達の問題だ、という定義の転換は

神経の発達がうまくいくよう、工夫できるという意味です。

「脳そのものの不全で治せない」▶︎▶︎▶︎「神経発達の問題」

コロッと転換しました。

脳の神経発達の問題を治していくにはどんな療育をするか

脳神経の発達の問題なら、神経のつながりは経験で変えられます。だから良くできる。

大きな視点の転換ですよね。RDI 対人関係発達支援法が20年余りずっと言い続けてきたことが公式に認められたと思います。

ただ、どんな神経発達を目指してどんな療育をするか、が問題です。

巷では、お子さんの表面に現れる行動に注目して「教えてさせる」やり方が結果が見えやすいため、その一辺倒の療育がずっと続いています。

結果、どうなるか。

教えていないことはできない、自分で気づいて考えて動く、という脳の神経回路の使い方は発達してきません。

また、感覚の問題については教えて治すことはできないですよね。

感覚過敏・感覚の鈍さ・異常についてできることがない、と今でも日本では考えられており、環境調整するのが基本的な潮流です。

けれど例えば、OT, 作業療法の領域で10年以上も前から感覚過敏は治せることがわかっています。少々OTだけでは時間がかかるようですが、アメリカではOTセラピーが保険適用(日本と違って任意保険ですが)されます。効果のエビデンス、研究の裏付けが出ているからでしょう。

日本の療育ではOTセラピーは効果が見えるまで時間がかかる、頻度が足りない、といった状況です。

OT+リスニングのサウンドセラピー, iLs統合システムで「自閉症がみるみる治る」のをアメリカで見た、と語るお母さんもいました。「みるみる治る」ってどんな変化のこと?

2016年頃、まだサウンドセラピーを取り入れ始めて日が浅かったのですが、数ヶ月過ぎてわかりました。

iLs セラピーをすると、自閉症の症状のうち「こだわり」や「感覚過敏」などが少なくなり、目を逸らすことが減るのです。

SSP, Safe & Sound Protocol, Polyvagal Theoryの影響の大きさ

さらに、Safe & Sound Protocol, SSP を加えサウンドセラピーを連動させると、自閉スペクトラム症の診断を確かに受けていたけれど、一層早い時期に、お子さんによっては数ヶ月のうちに、診断が間違っていたではないかと思うようなケースに多々出会いました。

まるで別の人のように

- 周囲の人の感情や視点に気づく

- 相手の立場に立って考えることができる

- 共感し、相手の気持ちを気遣うことができる

- かんしゃくやパニックが消失し、イライラなどの感情の揺れから立ち直りが早くなる

のを目撃しています。例としてSSPを経験したらこんな様子が見えて驚いた、という報告はこちらです。

聴覚過敏や脳・腸の炎症・免疫の反応を始めとする身体・神経・感覚にかかる負荷・ストレスが高いために、ちょっとしたことでイライラしやすかったりしただけで、自己調整できないわけではなかった...

そして、SSPで社会交流システムが動き始めるのなら

そのお子さんに人と関わる社会交流システムが「ない」のではなく、そのシステムを動かすような余裕が心と身体になかった

ということを、SSPを経験して大きな変化を見せたお子さんたちが教えてくれました。

上の4つの力を備えている人を自閉症というでしょうか?

定義は何だったのでしょう。最初に戻ってみると、もう当てはまらないことにお気づきいただけると思います。

ストレスから解放されればコミュニケーションは伸ばせる

また、自閉症のコミュニケーションの問題については、身体・感覚・神経にかかる負荷を取り除いてみたら、成長を邪魔するものがなくなり改善していけると思うのです。

身体や感覚にかかるストレスが高いせいで自分の調整がうまくいかない様子は、いわゆる自律神経症状と呼ばれ、以下のような現れ方をします。

・睡眠の質が悪い

・疲れが取れず、疲れやすい

・不安が強い、安心できるものにこだわる

・イライラしやすい、パニックになる、すぐキレる

・(落ち着かないから落ち着こうとして)手や足がいつも動いたりする

最後の一つで水俣病の患者さんの症状を思い出します。神経毒の結果でしたね。

そうです。自律神経系を始めとする神経系への負荷が高い時、身体に悪いものがある時こんなことが起こる。

今のお子さんの心配な症状は、身体と脳・感覚器官からの「ツライよー」という叫びではないでしょうか。

ストレスとなるものを取り除けば

- こだわりや下向きから姿勢が変わり、周囲に目を向けられる

- 相手の顔や表情を見て、気持ちを知ろうとする

- 人と少しずつ気持ちを通わせ始める

- 自分が感じることを顔の表情などで表現できる

- 同じ気持ちか確かめようとする

こんな本来のコミュニケーションに必要な発達のプロセスをたどれるのです。

そのプロセスでは、

⭐️もともと自然に起こっていたはずの経験の積み重ねが起こっていく

⭐️身体や感覚・神経系が落ち着いて機能していれば記憶もしっかり残る

⭐️本来のそのお子さんらしさが伸びてくる

コミュニケーションの基本となる部分は一つずつ積み上げていけばいいのです。そこはご両親がそばで、じっくり見守り一緒に経験することで、神経のつながりができて、成長のサイクルがうまく回り始めます。

そのサイクルが見えるなら、周囲は「教えてやらせる」必要はなくて「導いて経験させる」ことができるわけです。どんな成長を目標にしていけばいいのか、ご両親と話し合うことができる。カウンセラー冥利につきる瞬間です。

そんな自閉症ではなくなっていくプロセスをこれまでたくさん見てきました。発達検査のような客観的な変化報告も出てきています。

お子さんの神経の状態を整え、身体や感覚・免疫システムなどで安心・安定の妨げとなっているものがないか検討し、取り除いてみませんか。そして、自己調整・社会性発達のスタートラインにお子さんと一緒に立ちましょう。

数年前、ある公的療育施設の面接で「うちは(自閉症は)治らない、と親御さんに言って療育をしているけどそれでもうちで働いてもらえる?」と言われました。私は自閉症は治せると考え取り組む、と主張していたため、あえて確認されたのだと思います。こちらの事情が変わりその施設にご縁はありませんでしたが、その質問が印象に強く残りました。

残念ながら、世の中まだまだ、自閉症は治せないという前提でやってる施設は多いのかもしれませんね。

|

この記事のまとめ

・自閉症かどうかの判断(診断)より、コミュニケーションの質、症状(行動)に注目 ・自閉症は脳の障害ではなく、脳の神経の問題だからどんな経験を積むかで変えられる ・ 自閉症の治療では感覚・身体の問題を解決し、認知・コミュニケーションの発達に取り組もう

|

【参考資料】

- 自閉スペクトラム症と児童精神科医療 篠山大明 信州大学医学部精神医学教室 信州医誌,64(6):329~339,2016 Management of Children with Autism Spectrum Disorder : The Role of Child Psychiatry, Daimei SASAYAMA, Department of Psychiatry, Shinshu University School of Medicine

- 自閉症革命 マーサ・ハーバート, カレン・ワイントロープ, 2012 (邦訳は2019年出版)

- Hope for the Autism Spectrum: A Mother and Son Journey of Insight and Biomedical Intervention, Sally Kirk, 2010, Jessica Kingsley Publishers. 邦訳名は 発達障害は栄養で良くなる, サリー・カーク, 2019, ヒカルランド

ことばや発達の遅れに対して

こんなことから始めよう

(1)静かな、安心できる空間を作ってみよう

テレビやスマホのない、しずかな安心できるお部屋でお子さんと二人で過ごしてみましょう。3分でも十分です。

おもちゃは1つか2つだけ(大好きな、いつも遊んでいるおもちゃではない方がいいです)

できれば、蛍光灯などの人工の光ではなくて自然の光で明るい空間が理想です。

ことばをかける前に、じーっと見つめて、お子さんのからだがどんな感じか眺めてみましょう。

肩に力が入っている?

何かに気を取られている?

どんな表情でしょう

お母さん、お父さんがそこにいるのに気づいてますか。

どうしたの?と見てきますか。

幼稚園や公園などと違い、周囲の音、騒音や刺激がない空間でお子さんがあなたをみて、何かやりとりを始めようとするなら、取り組み方は環境調整と、感覚や刺激の処理がうまくいくよう手伝うことから始めます。

→感覚過敏(聴覚・触覚など)について、どれだけ不安やかんしゃくの原因、コミュニケーションの妨げとなっているか、アセスメントとサウンドセラピーの体験をオススメします。

(2)「一緒に」楽しめるか、試してみましょう

「あ、これなんだろ」

とつぶやいて、同じものを見ようとするかな?見てみましょう。

声や音だけでは、あまり気づかない、注意が向かないなら、

「ズンズンズン」とあまり低すぎない音(いわゆる効果音のイメージで)を出しながら、

少しずつ近づいてみましょう

あるいは

指で、「トントントン」とゆっくり言いながら、指が歩いていきながら

お子さんに近づいてみましょう。

「なあに?」とあなたを見てくれるでしょうか。

もしうまくみてくれるようなら、ゆっくり、こちらに注意を向けてくれた時にことばを1音ずつ、ゆっくり、止めたりしながらかけてみましょう。同じことを感じてニッコリできるか、試す次のステップに進めます。

→もし、しばらく待ち、間接的に促してもあなたに気持ちや注意が向かない時、とても不安が強いために自分の安心できる世界にいるしかないのかもしれません。Safe & Sound Protocol, SSP を試してみることをオススメします。お子さんの、ご両親の目やお顔の表情への注目が変わり、はるかに一緒に取り組みやすくなります。

ことばの遅れの原因は何?

ことばや発達の遅れがある時、

聴覚(や身体、感覚器官も)が

どう周りの音やことばを受け取っているか?

どう聞こえているか?

が怪しいことが多いです。

おそらく。。。

ことばの音素がうまく聞き取れていない

人の声の周波数帯の聞き取りが弱い

周囲の音が騒音に感じ気持ちが落ち着かない(聴覚過敏が多い)

相手がどんなお顔とお口の形でどんな音を出しているのか、(見てきたかもしれないけれど)ピントがぼやっとしていた

自分の身体がどうなってるか🔀脳神経システムのフィードバックがうまく繋がってない

不安が強い、あるいは身体的感覚的な状態が整わず、姿勢もお顔も下向きだったりして、まず見て、感じて、周囲の音と起こっていることを結びつけて、わかる、がうまくいっていない

などが考えられます。

聴覚処理を整えるには、iLs統合リスニングシステムをセラピーで取り入れるのが一番です。一つずつ必要な身体・感覚の成長の過程をターゲットにできるからです。お子さんが週1-3回通える場合セラピーが先です。

もし1〜2ヶ月に1度の頻度で面談が可能なら「ホームプログラム」がオススメです。サウンドセラピーの機器をご自宅で使っていただき、Chatworkなどで連絡をとり内容や活動をガイドします。聴覚トレーニングはご自宅での週2−3回、うまく取り入れられるなら週5回が理想的です。

聴覚トレーニングがお子さんやご家庭、ご家族のスケジュールに合っていると判断できた時、サウンドソリなどを組み入れたプログラムをお勧めします。

また相談の過程で、身体や感覚と人との関わりの様子に大きな波や揺れがあるかどうか、伺います。もしあるようなら、生活の中の食事の関係について詳しくお尋ねします。

アトピーやアレルギーという医学的な診断のつく範囲にあるか、ではなくて、身体と感覚・免疫システムの反応が「自己調整」「参照」「記憶」特に「ワーキングメモリ」と大きく関わっているからです。

どのような環境物質にさらされている可能性があるか、肌に触れるもの、空気、口や粘膜から身体に入るもの、ワクチンなどに含まれる保存料、特に精製された砂糖・保存料・着色料・人口甘味料・輸入小麦粉で作られた食品・乳製品・特定のビタミン・ミネラル不足、さらにはスクリーンタイム(スマホ・テレビ・you-tube)など、生活の中でどれだけ触れていて調子と連動しているか、可能性も考えます。

ことばが出てほしい→まず聴覚処理に取り組む

日本で最初に SSP, Safe & Sound Protocol を導入したPYC子育て支援ポータルが、サウンドセラピーの最新ホームプログラム、サウンドソリ Soundsory を療育の2つ目のジャンプ台として取り入れます。

あなたのお子さんの療育には「どうしてこれをやるのか」「なぜこれが効果があるか」と説明がありますか?

発達や言葉の出遅れの原因となっている感覚器官の育ち、感覚統合につながる聴覚刺激と運動を取り入れ、追いつく時に不可欠な対人関係能力を細やかにフォローするプログラムです。

まずは「言葉が出てほしい」かもしれない、でもその次は?

あなたの療育の目標はなんですか?

「まず言葉が出てほしい」が療育のご相談の中で、一番多い最初の目標です。確かに

自分の気持ちや経験を言葉で言える

ようになると、相当楽になり、ストレスも減り、周りとうまくやっていけるようになります。そこまでにはどんな過程があるでしょうか。

「ドキドキしたりするけど、ふーっと、少し時間をとって落ち着く」

これを「自己調整」self-regulation と呼びます。

自己調整🔄相互調整はこうして起こる

この過程、相手を見て(参照)、自分が落ち着く、相手の身体・精神状況と連動する感じを「相互調整」co-regulationと呼びます。

PYC子育てラボのウェブサイトへようこそ!

当セラピールームでは

以下のようなご相談を

①ご両親

②聴覚過敏(聴覚処理障害含むAPD/APD/Lid・触覚過敏などあり、もしかしたらグレーゾーン?と感じる思春期〜成人の方

③本来のエネルギー・やる気・集中力・あきらめない力(レジリエンス)が色々な治療をしてもどうしても回復できていない感じがする当事者、その保護者、成人の方

...例えば cPTSD, mTBI, 軽度外傷性脳損傷

からよく受けます。

<よく聞く心配ごとTOP6>

- 発達やことば・知的発達・学習障害

- コミュニケーション・社会性の問題 うまく関われない...

- 不安の強さ 切り替えが良くない, 新しい環境になじむのに時間がかかる

- 感覚過敏・偏食・消化器官の弱さ

- イライラやかんしゃく、多動、衝動性 イライラする、待つことができない...

- 睡眠の問題や疲れやすさ 入眠に時間がかかる、夢を見てうなされている、寝覚めが良くない、起きて動くエネルギーが出ない...

どんなことに悩んでいらっしゃいますか。よろしければ一度お話にいらしてみませんか?

アメリカでのトレーニングを取り入れ実践し、日本の心療内科で20年以上の経験を持つ臨床心理士が、最適なケアをご提案します。

当サイトのご案内

・発達障害・自閉症(自閉症スペクトラム症)について詳しく知りたい方:

・コミュニケーションが苦手な子供のために家庭で保護者ができることを知りたい方:

→「オンライン対人関係発達支援セミナー」▷2022年「コミ力©︎基礎セミナー」

・当ルームのサービスの流れや特長を知りたい方:

・当カウンセラーのプロフィールや考えを知りたい方:

・ Polyvagal 理論・Safe & Sound Protocollについて知りたい方:

→「Polyvagal理論とは」「SSP: Safe & Sound Protocol」

・バイオメディカル「身体がちゃんと機能するところから整えましょう!」に関心がある方:

PYCとりくみ2022

こんにちは。PYC子育てラボ、臨床心理士・公認心理師の菅原です。

いつもご利用いただき、ウェブサイト・ブログをご覧くださり、有難うございます。

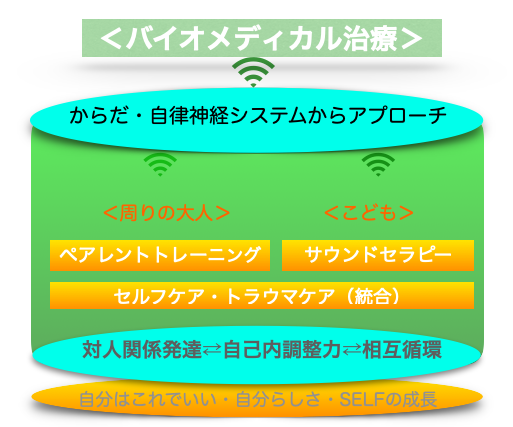

上記の図は、弊社の最新の取り組みの構造と目標をお知らせするものです。

例えば1月からバイオメディカル治療について、アメリカ自然治療医師のセミナーとコーチングに基づくサプリメント等の指導を取り入れて強化してきた結果、

「明らかに症状が改善」

「診断基準となる症状がなくなった」などの

嬉しい、驚くほどの結果が出てきています。長くてもまだ5ヶ月のうちに、なんです!

上の図の「からだ・自律神経システムからのアプローチ」とは

まず Safe & Sound Protocol™️

=Polyvagal Theory, 迷走神経複合体に関する理論に基づくセラピーのことです。

たとえば、これまでもSSP他のサウンドセラピーと感覚運動を試していただき

・お顔の表情や目の様子が変わり

・ドキドキして不安・パニックになることがなくなり

・相手のお口ではなくて目のあたりを見て

・人と関わろうとしたり遊ぼうという様子が増える

・言葉が増える

・友達に話しかけたり

などの変化や効果が1〜3ヶ月でうまれ、そこを基礎に更なる成長や変化が起こるのを

山ほど見てきました。

けれど、

どうやらその

Safe & Sound Protocol™️が安心・安全を身体や感覚のレベルで届ける時、

細胞危険信号(→細胞膜の柔軟性が失われる)も解除している、あるいはその解除を後押ししているようです。

バイオメディカル治療は時間がかかるもの、と聞いていたし、実際日本でできる範囲で取り組んできて、よくなってきているところはあるものの、これ以上は無理なのかなあ...3ヶ月から6ヶ月単位で取り組んできて、はや2年以上が経過しました。

クライアントのご家族の中でも、もちろん頭打ち?ちょっとどうなんだろうと思いながら栄養療法をやってきたけれど、これは?と勇気を出して新たな弊社のバイオメディカル治療を取り入れてくださったご家庭が次々と増え、そして次々と、

「びっくりしました、こんなにインパクトがあるとは」

「1ヶ月前とはもう別人のようなエネルギーと人との関わり」

とのコメントが届いています。

もう「遺伝子が複数原因としてあるから」

「脳の病気だから治らないものとして療育を受けて」とは

言ってほしくありません。

脳画像データ上でも4ヶ月後に異常がほぼ全て消滅したケースさえ出てきています。

診断に対して、疾病を治す

というよりも

感覚的な困りごと、身体の仕組みの不調をケアしてあげれば

言葉、対人関係・社会性に関わる症状は改善できる大きな可能性がある

と思います。

図のような構造で、この3−5ヶ月で起こったお子さんへの変化を

更なる進化・成長を応援していきます。

その一つ、<お子さんの対人発達分析+大人の接し方コーチング>=対人関係発達支援セミナー、

名前を「コミ力©︎セミナー」と改め

6月から行います。

もしよろしければこちらから、ご検討ください

PYC子育てラボ(発達支援セラピー・カウンセリング)@piccolo山下公園

〒231-0023

横浜市中区山下町28-2-311

You can choose 'English' from the menu.

WE can stick to what you hope for your child! He or she will definitely be able to see what they'd love to be along the way of growth and development. Ask about what we can do with parents for ASD, ADD, ADHD, SPD, Dyslexia, Dysgraphia, Hyperacusis or other problems when children learn to grow, confident in navigating in a dynamic world.

You can book an initial meeting on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 9:00 through 17:00. We accept referral from psychiatrists to offer 20 minutes’ free preliminary online meeting on Mondays & Fridays.

Yasuko Sugawara M. Ed.

Counseling Psychology

Safe & Sound Protocol™️ Provider & Unte-iLs Associate

AEDP Therapist

Certified Clinical Psychologist in Japan

PYC Child Development Laboratory

#311 28-2 Yamashita-cho Naka-Ward

Yokohama, Kanagawa

Japan 231-0023