PYC子育てラボ、臨床心理士 菅原です。

お子さんに言葉の遅れがあるお母さんから、「カードを見ても、描かれている物の名前が言えないから、覚えさせたほうがいいですか?」という質問をよくいただきます。

確かに不安ですよね。

しかし、その絵カードで物の名前を覚える「訓練」

実はお子さんにとってどんな記憶になっているか?

考えてみてはどうでしょう(2022年7月7日追記)

その絵カードを使って過ごす時間が

「お母さんが同じものに目を向けて、優しく一緒に取り組んでくれた」

という記憶が残っているなら、

それはお子さんにとって、とても温かい気持ちで一緒に過ごせた

大事な大事な経験かもしれません。

数年後になって、その言葉と共に「あの時の自分」「ホッとする幸せな感じ」

きっと忘れないで、「嬉しかったな、またやりたいな」

なんて、知りたい・学びたい・誰かと一緒にやりたい、のやる気の元を作っているかもしれないのです。

その理由と違いを3点お伝えしていきますね。

①違うカードを使うと答えられず、覚えたことにならないかもしれない...

では、一緒に間違ったり、違うカードを一緒に作ったり、遊びを入れてどうでしょう?

お子さんが物の名前を言えないので、カードを使って訓練しよう!と考えるご両親が大勢いらっしゃいます。

この訓練は「フラッシュカード」と呼ばれていて、問題を見て反射的に答えられるよう反復練習をさせるわけです。

これを継続し、家で使っているカードは全て覚えたとします。

パッパッと答えていくお子さんの様子を見ると、ご両親も安心するでしょう。

でも、そこで今までと違うメーカーのカードを使うと、途端に答えられなくて、と実際何度も聞きました。

「りんご」のような単純な物ならほとんど違いはありませんが、「家」や「お風呂」といったものだと、メーカーによって図案がかなり違ってきますよね。ちょっと違うとわからなくなるかも...

絵カードは描かれている物の立体像や感覚、概念までカバーしている訳ではなく、それでは「言葉」を教えたことにはならないのです。

でも、もし、ちょっと遊びごころを入れて、

わざと間違ったり、カルタのように当てっこしたり、

「次は何が出ると思う?』

なんて、相互に問題を出し合ったり、間違いありきの体験にしたらどうでしょう?

「大丈夫、まちがってもいいよ」

「(一緒に)これなんだろうな」

って考えたり、わかんないこともあるけど

「一緒にやると面白いな」

と思って過ごす。

そんな余裕のある時間が生まれるとしたら、そのカードの時間は

お勉強や訓練といった厳しい印象よりも、

「ぼくと一緒にいてくれた」

安心して一緒にいる時間の経験を

あげることになるのでは、と思うのです。

結果として、誰かと一緒に過ごす中で、

言葉が自分の体感を伴うものとして身に付く

「ほっこり一緒に過ごす経験」

のきっかけがカードの時間なら、大きな成長の礎であり

とても治療的・効果的だと思います。

②ことばの理解=認知の構造は物体を見ただけで育つものではないから

カードでも実物でも、単純にそれを見せながら名前を教えることは実は簡単です。

同じ脳神経の回路だけを繰り返し使うので、どんどん反応が速くなり、一見成果が出ているように思えます。

しかし言葉を習得するためには、物の名前だけが分かればいいというわけではありません。

言葉の習得には前提として確かな「認知」が必要です。

例えば「本」という言葉を目にした時、頭の中で起こる反応(認知の仕組み)を考えてみます。

「あの本が面白かった」

「表紙がツルツルしてる」

「次の展開にハラハラした」

「図書館の天井が高かった」

…など、単語から頭の中で瞬時に色々な連想が広がり、記憶の中から「本」に関係する情報が一斉に立ち上がってきます。

これが「認知」です。

言葉の発達のもとである「認知」は、感覚や感情を伴った無数の経験が記憶に蓄積されることで生まれます。

そして記憶のタグは「感情」

安心して一緒にいてくれる、しかも

お父さんやお母さんが感じることを共有してくれるチャンスとして

カードなどを見ながら、お子さんと過ごす時。

例えば、お話を作ったり、自由に連想を口にするとき

最も自然に言葉が互いの気持ちをつなぐものとして、

認知としても感情としても記憶と繋がるのではないかな、と思うのです。

言葉は、表面に出てくる氷山の一角でしかないのでは?

氷山の下には、数知れぬ感情や経験・連想がつながって、

その人の記憶=その人らしさ、のちの人格さえ形成している。

とすると、

ことばの成長の過程で、どのような教え方をするか、は

どんな感情や感覚を持って人と接するのか、と関係する

(子供はどんな風に話しかけられたか、経験し記憶していくから

いずれ、その経験をもとに自分も誰か他の人に

同じやり方で話しかけるかもしれない)

と思って、声をかけたいのです。

コミュニケーションの原型を育てていることになる、としたら

質問・問題⇄答え、一往復のやりとりで

言葉を訓練する、とは私は思えなくなりました。

検査・テスト対策のため?かもしれないですが、

お子さんの記憶や経験を豊かなものにするやりとりの方が

好ましく感じます。

③「訓練」しても「自分で考える力」につながらないから

...ゲームやアレクサにはできない、感じ考える人間を育てているはず

フラッシュカードの「反応の速さ」を賞賛する分野は多くあります。

例えば消防士の出動です。

一定の手順をどれだけ早く、何も考えず反射的にできるか。

効率やスピードが問われる仕事や競技においては、こうした評価基準があります。

けれど、人間は本来「感じて考える」生き物で、言葉を使って考えることができます。

自分の体験的な記憶を元に、言葉を使って自分なりに考えて、判断できるのが人間の長所です。

そしてそれこそが、人間が社会で生きていく力の本質だと思います。

生活の中で、訓練した方が良い場面があるのは事実です。

しかし、お子さんの発達に関しては、訓練で身につく「スキル」と、認知を元に「考える力」は分けてはどうでしょう。

感じたり考えたりするプロセスを伴わない「早く、間違いがなければ良い」「訓練」は、

ちょっと人間らしくないのでは、と思うからです。

「ことばの訓練」は実際、訓練ではなく、大事な「お母さんとの安心した時間」だった例を

追記します。

ある5年生、言葉の遅れと自閉症の診断を持つお子さんが、Safe & Sound Protocolを経験、

もう何年も言葉の間違いが多いままで、お母さんは「5年生にもなって」と

イライラして直さずにはいられなかったケースでした。

ですが、SSP+アルファで変化が起こります。

言い間違っていても、ちゃんと相手に伝えたい、とあきらめない

そして

相手の言っていることを一生懸命知ろうとする、

聴こうとする様子が明らかに増えたのです。

そうすると、お母さんは言い間違いが気にならなくなります。

気持ちが通じる、通じてほしい、という互いの気持ちがわかると

表面的なことばはどうでも良くなる。

コミュニケーションの本質です。

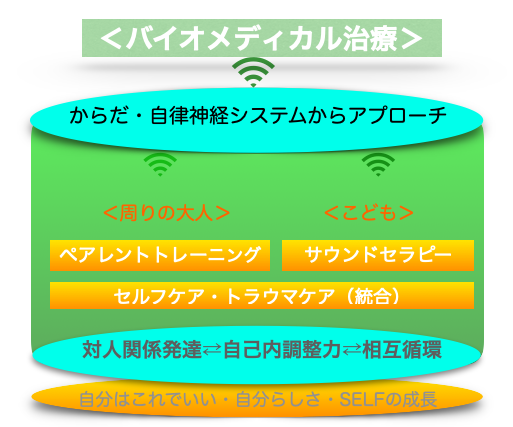

そして、バイオメディカル治療やデトックスを組み合わせて

ことばがとてもスムーズになってきたとき

「あの(幼稚園の頃)お母さんが一緒にやってくれた(お手製の)カード、またやりたい」

とお子さんが言ったのです。

お母さんは涙しておられました。

イオンクレンズ(デトックス足湯)の時間、

お母さんとのアナログゲームがとても楽しくなっていたことも

大きな経験だったようです。

言葉を教えようとした訓練は、残念ながら功を奏していなかったかもしれない。

でも、そのお子さんにとって、そのカードの記憶は

とても大事な大好きな時間だったということでは?

お母さんが一緒に過ごしてくれた象徴が、そのカードだった

と私は思います。

そういった大事な記憶を残す経験となるのであれば

言葉を教えるのも、カードを使うのも

もう反対できないなあ、って思っています。

まとめ

絵カードを使って単純に物の名前を教えこむこと自体は私はお勧めしていません。

<質問ー答え>がコミュニケーションだと勘違いしてしまう例に多く出会いましたし

意味理解の広がりが乏しく、お子さんの感じ・考える過程や、想像する力を伸ばす機会を奪うからです。

「安心」と「遊び」感覚があればこそ、感情と記憶のシステムの機能が確保されるからです。

でも、療育やコミュニケーションに関する取り組みを見てきて15年以上。

絵カードでも、おもちゃでも、もういいです。

その時間を柔らかな感じで一緒にいる大人が過ごしてくれるならば。

お子さんが、今はその人が自分のためにいてくれる

と感じられる、優しい記憶となるのであれば。

後にそれが必ず、お子さんのやる気、知りたい、学びたい、一緒にやりたい

に繋がるからです。

「今は(誰かが安心して自分のために)一緒にいてくれる」という時間自体が

お子さんの発達のためにもっとも治療的だと思います。

写真は3歳くらいから遊べる「テンポフィッシュ」というボードゲームです。ことばは使って覚えるもの!一緒に遊んだりするうちに、自然と成長がわかります。